Gérer pour la diversité : Comment la gestion durable des forêts permet de conserver et de protéger les valeurs forestières diverses du Canada

.png)

Les forêts du Canada sont bien plus que de simples arbres. Les forêts sont des écosystèmes complexes qui comprennent également le sol, l’air, l’eau et tous les organismes vivants dont la survie en dépend. Le Canada gère ses forêts en fonction de diverses valeurs grâce aux principes de l’aménagement forestier durable (AFD), en tenant compte non seulement des besoins actuels, mais aussi des besoins futurs.

- Les nombreux types de forêts du pays présentent un éventail de valeurs environnementales, économiques, sociales et culturelles qui sont importantes pour divers groupes et individus.

- L’AFD vise à assurer la protection et la conservation de l’intégrité des écosystèmes forestiers et de leurs valeurs intrinsèques.

- L’AFD repose sur une science forestière solide, sur la surveillance des ressources et l’établissement de rapports, ainsi que sur des consultations avec les intervenants, le public et les communautés autochtones.

Le processus de planification de la gestion durable des forêts

Les valeurs et les objectifs peuvent dépasser ce qui est exigé par la législation. Pour minimiser les valeurs conflictuelles, les aménagistes forestiers peuvent utiliser une approche de gestion intégrée des ressources (GIR), dans laquelle de multiples valeurs et intérêts sont pris en compte dans le processus de gestion. Ces valeurs peuvent comprendre :

- veiller à ce qu’un habitat suffisant soit disponible pour la faune importante à l’échelle locale;

- travailler à réduire le risque de feux de forêt autour des communautés;

- atténuer les répercussions des changements climatiques;

- garantir une récolte de bois d’œuvre suffisante pour créer des emplois locaux dans le secteur forestier.

La plupart des terres publiques du Canada sont réglementées par les gouvernements provinciaux et territoriaux, qui ont le pouvoir principal de créer et d’appliquer des lois sur la gestion des ressources naturelles. L’exploitation forestière sur les terres publiques est possible grâce à des accords de gestion forestière conclus avec des entreprises forestières, souvent appelées « tenures » ou « licences ». Dans le cadre de ces accords, les entreprises sont autorisées à exercer leurs activités sur des terres publiques pendant une longue période (généralement de 20 à 25 ans) et doivent respecter les principes de l’aménagement forestier durable. Des plans d’aménagement forestier sont nécessaires pour ces terres publiques et doivent être approuvés par la province ou le territoire avant toute exploitation. Les plans d’aménagement forestier sont très complexes et nécessitent l’intervention de nombreux experts. L’équipe de planification est dirigée par un forestier agréé qui détient un permis en vertu de la législation provinciale (un « ingénieur forestier » au Québec) et est assujetti à des normes éthiques élevées et à une formation continue.

En règle générale, les plans d’aménagement forestier ont une durée de cinq à dix ans. Ils définissent des objectifs de gestion des forêts pour diverses valeurs qui soutiennent une stratégie à long terme. Une composante clé du processus de planification de l’aménagement forestier est l’engagement du public et des intervenants afin d’assurer que les valeurs et les objectifs importants aux niveaux local et régional sont identifiés et pris en compte. L’engagement du public et des intervenants a lieu à plusieurs reprises tout au long de l’élaboration du plan de gestion. Outre les réunions formelles, les comités de citoyens locaux sont invités à communiquer fréquemment avec l’équipe de planification forestière tout au long du processus. La consultation du public est également très importante lors du processus de planification de la gestion des forêts afin de tenir compte des diverses valeurs et perspectives sociétales.

La participation des Autochtones est un autre aspect très important du processus et est en augmentation dans de nombreux territoires, en particulier lorsque les utilisations traditionnelles et les droits issus de traités peuvent en subir les conséquences. Des accords officiels prévoyant des zones d’aménagement forestier dirigées par des Autochtones sont en vigueur dans certaines régions du Canada, de même que des accords relatifs à l’aménagement et à la conservation des forêts anciennes. Dans la plupart des provinces et des territoires, les plans d’aménagement forestier ont commencé à inclure officiellement les connaissances locales et le savoir traditionnel autochtone. Les communautés autochtones acquièrent progressivement davantage de droits d’aménagement forestier au sein de leurs territoires traditionnels.

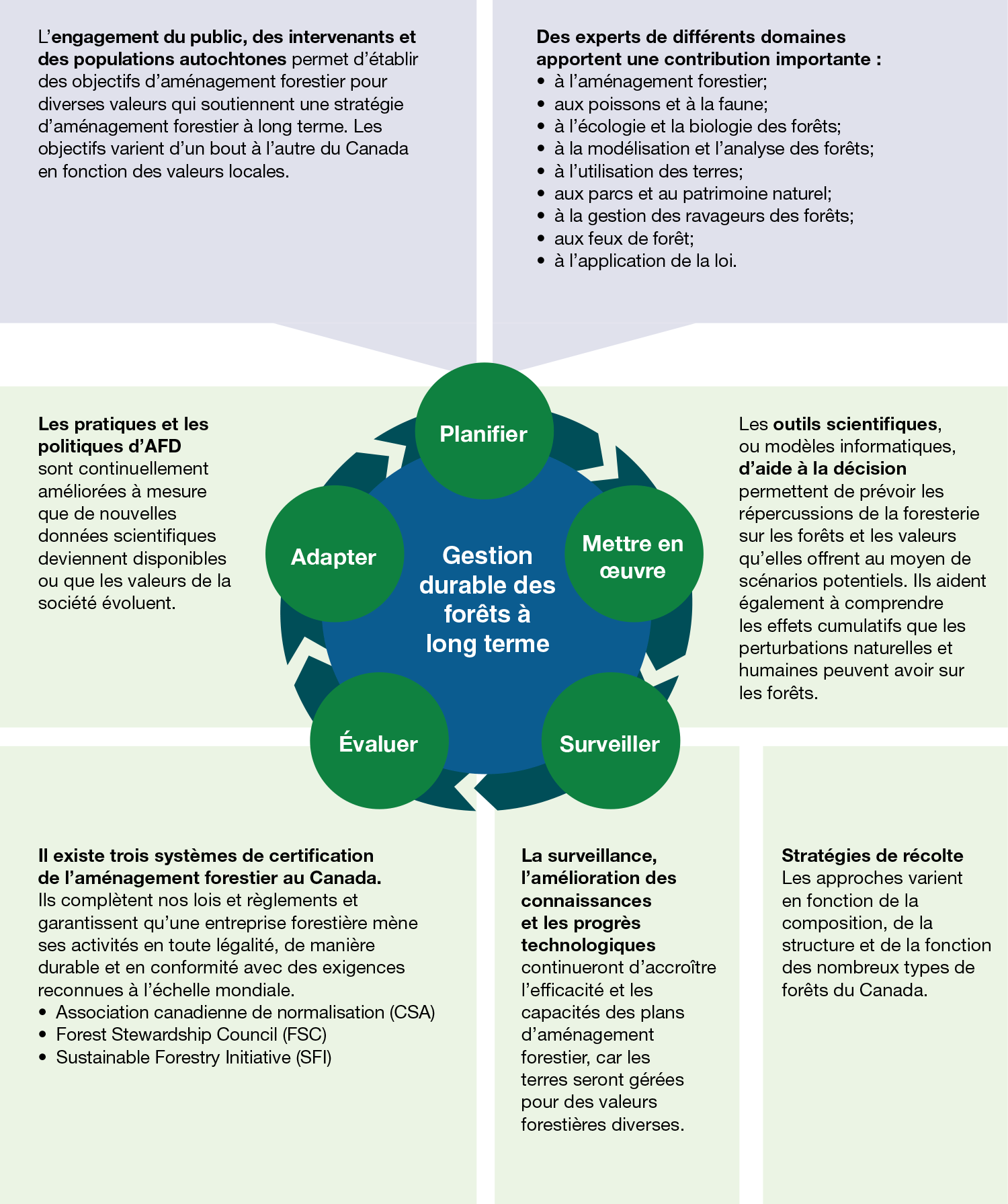

Vue d’ensemble du cycle d’aménagement forestier adaptatif utilisé pour gérer de manière durable les forêts publiques du Canada.

version textuelle

Représentation graphique du cycle d’aménagement forestier adaptatif utilisé pour gérer de manière durable les forêts du Canada. Le cycle comprend cinq étapes : planifier, mettre en œuvre, surveiller, évaluer et adapter. La planification est basée sur des objectifs d’aménagement forestier qui reflètent les valeurs des populations autochtones et d’autres intervenants du public et qui tiennent compte des conseils d’experts de différents domaines. La mise en œuvre des stratégies de récolte est élaborée, notamment, à l’aide d’outils de modélisation scientifiques qui créent divers scénarios décisionnels basés sur plusieurs variables. La surveillance et l’incorporation des avancées scientifiques et technologiques aux processus de gestion forestière permettent d’améliorer l’efficacité des opérations. Les opérations sont ensuite évaluées pour vérifier leur conformité aux systèmes de certification de l’aménagement forestier durable. Les pratiques et politiques d’aménagement forestier durable s’adaptent et changent au gré des nouvelles données scientifiques et de l’évolution des valeurs de la société. Puis le cycle continue avec une nouvelle phase de planification et ainsi de suite.

Aménagement forestier durable : Un équilibre prudent entre diverses valeurs

Les valeurs économiques constituent l’un des piliers de l’AFD. L’exploitation forestière et la fabrication de produits du bois sont des sources d’emplois importantes pour de nombreuses communautés canadiennes, en particulier les communautés rurales et autochtones. Ces emplois dépendent d’un approvisionnement en bois stable et à long terme. L’exploitation durable des arbres est déterminée par le biais d’une possibilité annuelle de coupe (PAC), que la province ou le territoire établit pour maintenir un approvisionnement en bois à perpétuité.

Le pilier des valeurs environnementales de l’AFD peut être représenté par de nombreuses valeurs, mais il comprend généralement la protection de la biodiversité, des sols et de l’eau ainsi que la réduction du carbone dans l’atmosphère. Les aménagistes forestiers s’efforcent d’imiter les perturbations naturelles dans le plan d’aménagement. Les pratiques d’aménagement forestier soutenant les valeurs environnementales peuvent comprendre :

- le maintien de divers stades de développement forestier, y compris celui des forêts anciennes, afin d’offrir des habitats diversifiés;

- la gestion de la présence d’un éventail d’espèces d’arbres d’âges différents au fil du temps;

- le maintien en place de corridors forestiers pour améliorer la connectivité des paysages;

- la variation de la taille et de la forme des superficies exploitées afin de représenter des modèles de perturbation naturelle;

- la conservation d’un nombre variable d’arbres vivants et âgés, souvent appelés « arbres vétérans », et d’arbres à cavités pour les oiseaux et d’autres animaux sauvages au sein des zones d’exploitation;

- la mise en place de zones tampons autour des arbres de nidification et des cours d’eau afin de préserver les habitats de la faune et la qualité de l’eau.

Le troisième pilier de l’AFD est celui des valeurs sociales ou culturelles. Le patrimoine culturel et les valeurs spirituelles sont importants pour beaucoup de gens et de groupes, y compris les peuples autochtones. Ces valeurs, ainsi que l’emplacement de sites particulièrement importants, sont identifiées au cours du processus de planification et devraient être incluses dans les activités de modélisation de scénarios. Les droits des Autochtones sont pris en compte tout au long du processus de planification de l’aménagement et tous les emplacements ayant une importance historique sont identifiés à des fins de préservation.

Aménagement forestier durable : Un moteur de changement

Les forêts du Canada sont protégées par des lois et des règlements rigoureux aux niveaux fédéral, provincial/territorial et même municipal. L’ADF est un effort concerté entre tous les paliers de gouvernement, l’industrie et le public. Plusieurs lois fédérales fondamentales soutiennent les objectifs d’ADF, notamment celles-ci :

- Loi sur les forêts

- Loi sur les espèces en péril

- Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs

- Loi sur les pêches

- Loi sur l’évaluation d’impact

- Loi canadienne sur la protection de l’environnement

- Loi sur les produits antiparasitaires

- Loi sur les engrais

La Loi sur les espèces en péril est un volet fondamental de la stratégie du Canada en matière de préservation de la biodiversité. Elle a été créée pour répondre à l’engagement pris par le Canada dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la conservation de la biodiversité.

Il est important de reconnaître que l’équilibre entre les valeurs économiques, environnementales et culturelles évolue. Par exemple, l’exploitation durable du bois d’œuvre était autrefois l’objectif principal de l’AFD. Plus récemment, les valeurs environnementales sont devenues la priorité de l’AFD. Les lois, les politiques, les règlements et les guides de gestion de l’aménagement et de la conservation des forêts mettent également davantage l’accent sur le bien-être écologique de la forêt.

- Il existe un engagement accru en faveur de la préservation de la biodiversité, qui se traduit notamment par l’adoption et la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal (GBF) visant à arrêter et à inverser la perte de biodiversité d’ici 2030.

- Pour soutenir les cibles et les objectifs mondiaux énoncés dans le cadre, Ressources naturelles Canada (RNCan) soutient Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) dans l’élaboration de la Stratégie canadienne 2030 pour la biodiversité.

- Au niveau provincial, la Nouvelle-Écosse a adopté une Loi sur la biodiversité (en anglais seulement, PDF 864 Ko) indépendante qui prévoit la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité dans la province.

- Des solutions de rechange en matière de sylviculture servent à réduire les coupes à blanc. Par exemple, la Nouvelle-Écosse adopte la foresterie écologique, où les terres publiques sont divisées en trois zones qui travaillent ensemble pour équilibrer un éventail d’intérêts (conservation, forêt à production élevée et forêt ou matrice forestière mixte).

- Les forêts anciennes sont de plus en plus protégées et conservées.

- À titre d’exemple, la province de la Colombie-Britannique a présenté un plan visant à établir de nouvelles grilles de planification des paysages forestiers afin d’améliorer la gestion des forêts anciennes, notamment en intégrant le savoir traditionnel autochtone.

- Le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire d’ECCC et avec le soutien de RNCan, s’est également engagé à mettre en place un fonds de la nature pour la protection des forêts anciennes en collaboration avec la province de la Colombie-Britannique, des organisations non gouvernementales et des communautés autochtones et locales.

- Les zones de conservation sont de plus en plus nombreuses. En tant que partie à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique et au nouveau GBF, le Canada s’est engagé à conserver 30 % de ses terres et de ses eaux d’ici 2030.

- Pour atteindre cet objectif, le gouvernement du Canada s’est engagé à créer dix nouveaux parcs nationaux au cours des cinq prochaines années, dont le Projet de réserve de parc national dans la région du sud de l’Okanagan et de Similkameen en Colombie-Britannique.

- Le gouvernement du Canada continue également de désigner plusieurs des terres qu’il gère comme étant d’autres mesures de conservation efficace par zone (AMCEZ), qui sont des régions particulières ayant des objectifs de conservation et de biodiversité en plus d’autres objectifs principaux. Les AMCEZ, telles que les Lieux historiques nationaux de Boishébert et de la Construction-Navale-à-l’Île-Beaubears à Miramichi, au Nouveau-Brunswick, et la Forêt expérimentale Acadia (FEA) près de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, contribuent à la réalisation de l’objectif de conservation du Canada en assurant la protection des écosystèmes forestiers anciens et des conditions forestières naturelles représentatives communes à la région forestière acadienne.

- Les forêts jouent un rôle clé dans nos solutions climatiques fondées sur la nature.

- Le programme « 2 milliards d’arbres » du gouvernement du Canada fournit un financement sur dix ans pour aider les provinces et les territoires, les municipalités, les organisations et les gouvernements autochtones, ainsi que les organisations à but lucratif et non lucratif à planter deux milliards d’arbres supplémentaires partout au Canada, ce qui permettra de soutenir l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, tout en augmentant la biodiversité et le bien-être humain.

- La Stratégie nationale d’adaptation (SNA) du Canada présente un plan directeur visant à réduire le risque de catastrophes liées au climat, à améliorer les résultats en matière de santé, à protéger la nature et la biodiversité, à construire et à entretenir des infrastructures résistantes tout en soutenant une économie et une main-d’œuvre solides.

- Le Programme d’adaptation aux changements climatiques de RNCan (2022-2027) finance des projets visant à positionner les régions et les secteurs du Canada pour qu’ils s’adaptent aux changements climatiques.

L’aménagement forestier durable est le moteur de pratiques et de politiques visant à équilibrer une diversité complexe de valeurs dans les communautés, les économies et les écosystèmes forestiers. Aménager les forêts en fonction des valeurs sociétales, qui sont de plus en plus nombreuses et souvent en évolution, est un défi immense. Il s’agit toutefois d’un défi que les aménagistes forestiers du Canada relèvent au moyen d’un engagement continu auprès du public et des intervenants et d’un aménagement durable et adaptatif des forêts.

Détails de la page

- Date de modification :