Régimes de sécurité des pipelines au Canada

Aperçu pour le Canada

98 compagnies pipelinières réglementées par la Régie de l’énergie du Canada

73 000 km de pipelines réglementés par la Régie de l’énergie du Canada

106 milliards de dollars/année - valeur des produits transportés par pipeline (2015)

1 339 millions de barils/année de pétrole transporté par pipeline

6 200 milliards de pieds cubes/année de gaz naturel produit par pipeline

Régime fédéral de réglementation des pipelines

La plupart des provinces possèdent d’importantes infrastructures de pipeline, puisque ce réseau compte 825 000 kilomètres de canalisations servant au transport, à la cueillette et à la distribution du pétrole et du gaz au Canada. Près de 100 compagnies de pipelines qui exploitent environ 73 000 kilomètres de pipelines au Canada sont régies par les organismes fédéraux de réglementation.

Organismes fédéraux de réglementation des pipelines

La Régie de l’énergie du Canada (la Régie, antérieurement l’Office national de l’énergie) est un organisme fédéral indépendant qui réglemente les pipelines transfrontaliers. Le rôle de la Régie est de faire en sorte que les compagnies de pipelines canadiennes se conforment à des exigences strictes pour veiller à la sécurité de la population canadienne et de l’environnement.

Prévention

La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est le cadre juridique assurant que les pipelines sous réglementation fédérale sont conçus, construits, exploités et abandonnés sans risques pour la population et l’environnement.

Les règlements régis par cette Loi exigent des compagnies qu’elles conçoivent des programmes de gestion de la sécurité, de protection environnementale, de gestion des urgences, de croisement par des tiers, de sensibilisation du public et d’intégrité, examinés par la Régie.

Les pipelines et l’équipement régis par la Régie doivent être conformes aux exigences de l’Association canadienne de normalisation. La norme Z662 — Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz de la CSA établit les exigences techniques liées à la conception, à la construction, à l’exploitation, à l’entretien et à la mise hors service des pipelines pétroliers et gaziers canadiens.

La Régie réalise également des évaluations environnementales pour les projets qu’elle réglemente, conformément à la Loi sur l’évaluation d’impact.

La Régie exige des compagnies de pipelines qu’elles mettent en place des programmes de gestion de l’intégrité pour s’assurer que l’état physique du pipeline fait l’objet d’un suivi et d’un entretien afin d’éviter les déversements.

La Régie exerce une surveillance continue des pipelines, procède à des inspections et à des visites sur place afin de confirmer la conformité aux exigences réglementaires. Au besoin, la Régie a le pouvoir de délivrer des ordonnances exécutoires ou d’utiliser d’autres outils appropriés pour faire appliquer ces exigences.

La Régie effectue également le suivi de la fiche de sécurité des pipelines relevant de sa compétence dans une optique d’amélioration continue et elle publie en ligne les documents de conformité et d’exécution.

La Loi sur la sûreté des pipelines, qui est entrée en vigueur le 19 juin 2016, inscrit dans la loi le principe de « pollueur-payeur », clarifie l’autorité de la Régie en matière de vérification et d’inspection, et assure que les entreprises demeurent responsables des pipelines abandonnés. Le gouvernement a également habilité la Régie à donner des avis, par le truchement d’études et de rapports, sur l’utilisation des meilleures technologies disponibles pour les pipelines sous réglementation fédérale, par exemple sur le matériel, les méthodes de construction, les techniques d’intervention d’urgence et les considérations environnementales.

État de préparation et mesures d’intervention

La Régie exige que les compagnies mettent en œuvre un programme de gestion des situations d’urgence qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur les biens, l’environnement ou la sécurité des travailleurs ou du public, en présence d’une situation d’urgence.

Les compagnies doivent également élaborer un manuel des mesures d’urgence, qu’elles révisent régulièrement et mettent à jour au besoin, et elles doivent le soumettre à la Régie. La Régie exige que les renseignements sur les mesures d’urgence soient rendus publics et a ordonné aux compagnies de pipelines de publier leurs manuels des mesures d’urgence sur leurs sites Web d’ici la fin de septembre 2016.

La Régie doit être immédiatement avisé de tout déversement d’un pipeline sous réglementation fédérale. Advenant une situation d’urgence, la priorité fondamentale de la Régie est de veiller à la sécurité de la population ainsi qu’à la protection des biens et de l’environnement.

Les compagnies de pipelines doivent disposer de premiers intervenants en cas de déversement et assurer la formation continue de tous les premiers intervenants, comme les services d’incendie et les services policiers, en ce qui a trait à la marche à suivre advenant une situation d’urgence.

Advenant une urgence, la Régie :

- surveille, observe et évalue l’intervention d’urgence de la compagnie;

- procède à une enquête sur l’incident, parfois en collaboration avec le Bureau de la sécurité des transports (BST). Le mandat du BST consiste à dégager et à diffuser publiquement les causes et les facteurs contributifs, ainsi qu’à formuler des recommandations sur les moyens d’éliminer ou de réduire tout problème de sécurité ciblé;

- met en œuvre des mesures d’exécution;

- encadre les mesures d’assainissement;

- coordonne le suivi après l’incident;

- met à jour sa carte interactive des incidents.

La Loi sur la sûreté des pipelines exige des entreprises qu’elles possèdent un niveau minium de ressources financières qui correspond à leur niveau de responsabilité absolue. Une part de ces ressources doit être immédiatement disponible pour assurer une intervention rapide en cas d’incident.

Responsabilité et indemnisation

Les compagnies de pipelines régies par la Régie doivent assumer tous les coûts liés au nettoyage du déversement si elles font preuve de faute ou de négligence. Peu importe la faute ou la négligence, les compagnies doivent prendre en charge et atténuer les incidents liés aux pipelines, et la Régie peut aussi délivrer une ordonnance à cet effet.

Les compagnies peuvent faire l’objet d’une sanction administrative ou d’autres mesures d’exécution si elles ne se conforment pas aux exigences réglementaires.

À titre d’exemple, les compagnies peuvent être poursuivies advenant certaines violations de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, subir des amendes de 100 000 $ à un million de dollars et des peines d’emprisonnement d’une durée d’un à cinq ans. La Régie peut aussi imposer des Sanctions administratives pécuniaires de 25 000 $ à 100 000 $ par jour par infraction à des particuliers ou à des compagnies.

La Loi sur la sûreté des pipelines inscrit dans la loi le principe de « pollueur-payeur », selon lequel, en cas de faute ou de négligence, les compagnies assument une responsabilité illimitée; établit la responsabilité absolue de toutes les compagnies réglementées par la Régie, ce qui signifie qu’elles sont responsables de l’ensemble des coûts et dommages pouvant atteindre jusqu’au plafond établi (un milliard de dollars pour les compagnies qui exploitent des oléoducs d’envergure), en l’absence de preuve de faute ou de négligence; fournit aux gouvernements le pouvoir de poursuivre les exploitants de pipelines quant aux coûts relatifs à l’endommagement de l’environnement; autorise la Régie à ordonner le remboursement des coûts et des dépenses engagés par des tiers pour les mesures prises en cas d’incident; et autorise la Régie, dans des circonstances exceptionnelles, à assurer le contrôle d’une intervention en cas de déversement, si une entreprise exploitant un pipeline ne peut ou ne veut pas assumer ses responsabilités. Dans de telles circonstances, la totalité des coûts pourra être recouvrée auprès de l’industrie.

Provinces et territoires

- Territoires du Nord-Ouest

- Colombie-Britannique

- Alberta

- Saskatchewan

- Manitoba

- Ontario

- Québec

- Nouveau-Brunswick

- Nouvelle-Écosse

Territoires du Nord-Ouest

955 km de pipelines réglementés par la Régie de l’énergie du Canada

Le Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Le Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières (BOROPG) réglemente les activités pétrolières et gazières côtières dans les Territoires du Nord-Ouest, outre les zones fédérales et la région d’Inuvialuit Settlement. Les responsabilités du BOROPG comprennent l’examen des demandes, les activités sismiques, la réglementation des opérations de forage, des pipelines et des puits, l’inspection et la conformité, les interventions d’urgence et les enquêtes.

Depuis le 1er avril 2014, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest assume la responsabilité de la gestion du développement et de la réglementation des activités pétrolières et gazières côtières dans les Territoires du Nord-Ouest.

La Régie de l’énergie du Canada (la Régie, antérieurement l’Office national de l’énergie) demeurera l’organisme responsable des activités pétrolières et gazières chevauchant les zones côtières et extracôtières et pour la région d’Inuvialuit Settlement pour les 20 prochaines années.

Les pipelines suivants dans les Territoires du Nord-Ouest sont réglementés par la Régie :

- Pipeline Enbridge, Norman Wells (pipeline de pétrole de 870 km et 12 po de diamètre)

- Pipeline IKHIL, Inuvik (pipeline de gaz de 50 km et de 6 po de diamètre)

- Pipeline Cameron Hills à Bistcho, Alberta (pipeline de 15 km et de 12 po de diamètre)

- Pipeline Spectra, Fort Liard à la Colombie-Britannique (pipeline de 20 km et de 20 po de diamètre)

Colombie-Britannique

118 compagnies pipelinières règlementées

42 681 km de pipelines provinciaux

7,3 millions de barils/année de pétrole brut transporté par pipeline (2015)

1 748 milliards de pieds cubes/année de gaz naturel transporté par pipeline (gaz brut, 2015)

Organisme provincial de réglementation des pipelines

Commission du pétrole et du gaz de la Colombie-Britannique

La Commission du pétrole et du gaz de la Colombie-Britannique (la Commission) est un organisme de réglementation indépendant, à guichet unique, chargé de surveiller l’exploitation du pétrole et du gaz en Colombie-Britannique, y compris le transport par pipeline.

Prévention

La Commission a compétence sur la plupart des pipelines situés sur le territoire de la province et comportant une pression supérieure à 100 livres par pouce carré. Elle examine la plupart des demandes visant les pipelines et les installations situés sur les terres provinciales ou privées. Les règles relatives aux pipelines en Colombie-Britannique sont définies dans la Loi sur les activités pétrolières et gazières, le Règlement et les normes de l’Association canadienne de normalisation qui s’appliquent.

La Commission exige des compagnies qu’elles vérifient périodiquement les pipelines pour assurer leur conformité aux normes de réglementation. Elle exige également des compagnies qu'elles mettent en place des programmes de gestion de l'intégrité pour s'assurer que les pipelines sont aptes au transport en tout temps.

La Commission procède à des inspections des pipelines et se sert d'un modèle fondé sur le risque pour inspecter les pipelines en activité. La Commission vérifie, en outre, les programmes de gestion de l'intégrité des compagnies. La province continue à renforcer ses capacités en matière d'inspection et de vérification par le truchement du financement fourni par l'industrie. Elle travaille à mettre au point un système de gestion de la conformité afin d'assurer la surveillance réglementaire du cycle de vie des pipelines.

Des rapports de conformité trimestriels et annuels sont affichés sur le site Web de la Commission. En outre, dans le cadre de son résumé annuel sur le rendement des pipelines, elle rend compte des rejets et déversements survenus dans la province.

La Commission et le ministère de l’Environnement ont un pouvoir d’application de la loi et disposent de diverses options en fonction de l’importance et de la gravité de l’infraction (p. ex., une sanction administrative, une ordonnance, une contravention ou un avertissement). Les sanctions en cas de non-conformité peuvent représenter jusqu’à 1,5 million de dollars ou l’emprisonnement, ou les deux en cas de poursuites au criminel.

État de préparation et mesures d’intervention

La Commission exige que les compagnies soient dotées d’un programme de gestion des urgences, qui permet de prévoir, d’éviter, de gérer et d’atténuer les conditions lors d’une urgence qui pourraient nuire à un bien, à l’environnement ou à la sécurité des travailleurs ou de la population.

Les programmes de gestion des urgences doivent inclure des évaluations de l’impact sur la faune et les ressources naturelles, un plan d'atténuation et d’assainissement, la désignation du matériel et du personnel d’intervention d’urgence ainsi que l’organisation d’exercices annuels permettant d’évaluer les interventions en cas d’incident et les systèmes de gestion des urgences.

La Commission s’assure que les compagnies interviennent efficacement en cas d’incident et que les intérêts des Britanno-Colombiens sont protégés en tout temps grâce à un programme d’intervention en cas d’incident.

Si un incident lié à un pipeline se produit, les compagnies doivent le signaler immédiatement à Emergency Management BC et à la Commission, et prendre les mesures qui s’imposent pour la protection de la sécurité et de l’environnement aux termes des programmes d’intervention d’urgence. La Commission participe activement à la gestion des incidents et elle émet des ordonnances d'exécution si l’intervention de la compagnie n’est pas adéquate.

Après l’intervention immédiate, la Commission (en collaboration avec le ministère de l’Environnement) s’assure que les effets sur l’environnement causés par le rejet d’un produit sont confinés, atténués et corrigés de façon appropriée. La Commission coordonne également le suivi après un incident, notamment l’établissement des rapports, l’enquête, le partage des meilleures pratiques et les communications.

La Commission tient absolument à une transparence publique totale. Sa carte interactive des incidents montre où les incidents liés à un pipeline ont eu lieu depuis 2000.

Responsabilité et indemnisation

En Colombie-Britannique, une responsabilité illimitée s’applique aux compagnies de pipelines déclarées coupables de fautes ou de négligence dans le cas d’un incident lié à un pipeline.

La Commission poursuit un programme d'évaluation de la gestion des responsabilités afin que les exploitants de la Colombie-Britannique disposent des moyens financiers suffisants pour remettre en état un site d'activités pétrolières et gazières. Les exploitants qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour ce faire doivent présenter un dépôt de garantie auprès de la Commission pour assurer leurs responsabilités.

En de rares occasions, le détenteur de permis d'un puits, d'une installation ou d'un pipeline existants est insolvable ou ne peut être identifié. Ces sites deviennent alors des sites orphelins et sont remis en état grâce au fonds de remise en état des sites orphelins financé par l'industrie.

Alberta

415 152 km de pipelines provinciaux

8 267 km de lignes de transport provinciales de grand diamètre

1 022 millions de barils/année de pétrole brut transporté par pipeline (2013) * la majorité transporté par pipeline, mais un peu par train

4 200 milliards de pieds cubes/ année de gaz naturel transporté par pipeline (2013)

1 435 inspections et vérifications de pipelines (2012)

Organisme provincial de réglementation des pipelines

Organisme de réglementation de l’énergie de l’Alberta

L’organisme de réglementation de l’énergie de l’Alberta (Alberta Energy Regulator ou AER) est un organisme de réglementation dont le mandat consiste à assurer le développement efficace, sécuritaire, ordonné et écoresponsable des ressources énergétiques de l’Alberta.

Prévention

L’ AER s’assure que la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien, y compris la cessation des activités et l’abandon de pipelines réglementés, sont conformes à la Loi sur les pipelines (PDF, 348 Ko) et au Règlement sur les pipelines de l’Alberta, ainsi qu’aux normes de l’Association canadienne de normalisation (Groupe CSA) qui s’appliquent.

Le programme d’inspection des pipelines de l’AER tient compte des caractéristiques des fluides contenus dans les pipelines, du lieu, de la taille des canalisations, des défaillances déjà enregistrées ainsi que du dossier de conformité de la compagnie. Une plus grande priorité est accordée aux inspections des pipelines présentant des risques potentiels plus importants.

Les exploitants de pipelines en Alberta doivent élaborer et mettre en œuvre des programmes de gestion de l’intégrité, de manière à détecter et à atténuer les risques associés à chaque pipeline (notamment limiter la corrosion et assurer une surveillance) ainsi que d’autres facteurs de risque. Les titulaires de permis doivent réévaluer chaque année le potentiel de corrosion et consigner les mesures prises pour assurer la conformité à tous les règlements.

Grâce à son programme observation et d'application de la loi, l’AER veille à la conformité des exploitants par des activités d’éducation, de prévention et d’application des règlements. L’AER dispose, en outre, de diverses mesures pour assurer la conformité des compagnies, notamment des sanctions administratives (pécuniaires), la restriction de l’exploitation et la fermeture d’installations. L’AER peut également engager des poursuites en cas d’infraction grave en vertu des lois et règlements en matière de protection de l’environnement et de ressources énergétiques.

L’AER emploie des inspecteurs de terrain basés dans les centres répartis dans toute la province. Ils procèdent à des inspections relativement aux activités de construction, d’exploitation et d’abandon effectuées dans les installations d’exploitation du pétrole, du gaz et des sables bitumineux (notamment les canalisations, les compresseurs et les usines de traitement).

État de préparation et mesures d’intervention

Les exploitants en Alberta ont la responsabilité de s’assurer d’être entièrement prêts et aptes à réagir en cas d’urgences de tout ordre. Pour ce faire, tous les titulaires de permis sont tenus de disposer d’un programme de gestion des urgences, de programmes complets d’entretien et de réparation, de systèmes de détection des fuites ainsi que d’un personnel formé en intervention d’urgence. Les pipelines qui traversent ou passent près de régions habitées, de routes, de voies de chemin de fer ou de cours d’eau sont assujettis à des règles plus strictes encore.

L’Alberta est le seul endroit en Amérique du Nord qui exige que soient signalés tous les cas de défaillance de pipelines, y compris les essais de défaillance, ou tout contact ou dommage relatif à un pipeline, sans égard à la taille du déversement, à la région touchée, à l’état du pipeline ou au type de fluide répandu. Les rapports d’incidents publics de l’AER veillent à ce que la population de l’Alberta soit informée des incidents énergétiques qui se produisent dans la province.

L’AER procède, en outre, à des enquêtes exhaustives à la suite d’incidents graves, afin de déterminer la cause de la défaillance du pipeline et les mesures à prendre pour éviter qu’une situation semblable ne se reproduise.

Responsabilité et indemnisation

L’AER collabore avec les intervenants du gouvernement et de l’industrie, afin d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de gestion des obligations pour tous les secteurs énergétiques que l’organisme réglemente.

L’Alberta tient les titulaires de permis responsables du nettoyage et de l’assainissement en cas de déversement, sans égard à la faute. Une responsabilité absolue sans égard à la faute décharge l’AER; ce qui signifie que le titulaire doit payer tous les coûts liés aux interventions d’urgence, au nettoyage et à la remise en état du terrain.

Le fonds orphelin de l’Alberta paie les coûts d’abandon et de remise en état de puits, installations et pipelines, si un titulaire ou un détenteur d'un intérêt économique direct cesse ses activités. Le secteur finance entièrement le fonds orphelin.

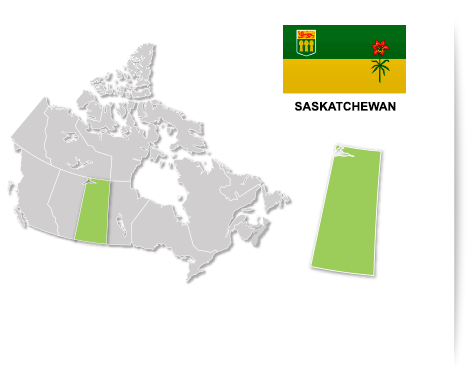

Saskatchewan

75 compagnies réglementées avec les pipelines de transport

102 400 km de pipelines et conduites d'écoulement provinciaux

82.5% de pétrole brut expédié par pipeline (2013)

66 inspections de pipelines titulaires d'un permis (2013)

Organisme provincial de réglementation des pipelines

Le ministère de l’Économie de la Saskatchewan est chargé de promouvoir et de réglementer le développement responsable des ressources de la province.

Les pipelines de transport détiennent un permis en vertu de la Loi sur les pipelines de 1998 et ses règlements connexes. Bien que les conduites d’écoulement de la Saskatchewan ne détiennent pas de permis, le Règlement sur les pipelines adopté en 2000 exige qu’ils doivent être conçus, construits, exploités et entretenus en conformité avec les normes applicables de l’Association canadienne de normalisation pour les canalisations de pétrole et de gaz.

Le Ministère examine les avantages de la loi relative aux pipelines et il envisage l’octroi de permis pour les conduites d’écoulement.

Prévention

Le Ministère s’assure que la conception, la construction, la vérification, le fonctionnement, l’entretien et la réparation des pipelines sont conformes aux normes de l’Association canadienne de normalisation applicables.

Les titulaires de permis d’exploitation de pipelines en Saskatchewan doivent élaborer et mettre en œuvre des programmes de gestion de l’intégrité et de la sécurité des pipelines de manière à pouvoir cerner, gérer, surveiller et prévenir les dangers liés à chaque pipeline.

Le Ministère procède à des inspections et à des vérifications proactives et randomisées sur la construction des pipelines, les essais sous pression et les activités d’exploitation.

L’organisme de réglementation dispose de diverses mesures pour s’assurer de la conformité des compagnies, notamment des sanctions administratives et des sanctions pécuniaires, y compris des lettres d’avertissement, la suspension ou l’annulation d’un permis ainsi que des amendes.

État de préparation et mesures d’intervention

La Saskatchewan exige que tous les exploitants informent immédiatement Le Ministère en cas de déversements, d’incendie ou d’autres défaillances, sauf si le volume de pétrole, d’eau salée ou d’autre produit déversé équivaut à moins de 1,6 mètre cube et est confiné sur la propriété que l’exploitant possède ou loue.

Tous les exploitants de pipelines doivent tenir à jour des plans d’intervention d’urgence, lesquels sont mis à la disposition de tous les employés affectés au fonctionnement et à l’entretien, qui exposent les mesures à prendre ainsi que les organismes et les personnes à joindre en cas de rupture, de bris, de fuite ou d’incendie.

En cas d’incident, les exploitants de pipelines doivent nettoyer et assainir le lieu. Le Ministère procède à des inspections sur le terrain, exige des rapports écrits des exploitants et vérifie de près les mesures d’assainissement. Six coopératives d’intervention en cas de déversements de pétrole en Saskatchewan offrent également la possibilité d’une intervention d’urgence immédiate aux exploitants, y compris du matériel spécialisé, des infrastructures et du personnel, en cas de rejets.

Responsabilité et indemnisation

La Saskatchewan tient les titulaires de permis responsables du nettoyage et de l’assainissement en cas de déversement, sans égard à la faute. Si un incident se produit, l’exploitant doit immédiatement prendre des mesures selon le plan d’intervention d’urgence établi.

Un fonds pour les sites de pétrole et de gaz orphelins de la Saskatchewan est prévu pour les cas où les responsables ne remplissent pas leurs obligations lorsqu’il y a cessation d’exploitation ou désaffectation ou lorsqu’il faut nettoyer les puits et les installations. Les titulaires de permis contribuent entièrement à ce fonds par l’entremise des taxes et des droits perçus. Aucune somme ne peut être versée à une compagnie de pipeline ayant un permis.

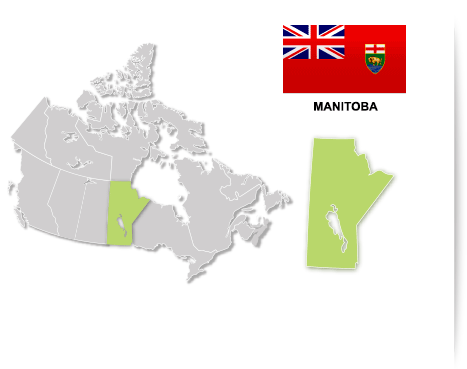

Manitoba

6 compagnies pipelinières réglementées

564 km de pipelines provinciaux

$927 millions de dollars/année - valeur des hydrocarbures transportés par pipeline

17,6 millions de barils/année de pétrole brut transporté par pipeline

Organisme provincial de réglementation des pipelines

La Régie des services publics du Manitoba

La Régie des services publics du Manitoba (la Régie) surveille la construction et l’exploitation des pipelines de gaz naturel et de propane et s’assure de la distribution sécuritaire du gaz et du propane aux clients du Manitoba.

Prévention

La Régie veille à ce que les compagnies de pipeline se conforment à la Loi sur le pétrole et le gaz naturel et au Règlement connexe du Manitoba, y compris les normes de l’Association canadienne de normalisation qui s’appliquent.

Les compagnies de pipelines doivent obtenir un permis environnemental avant de procéder à la construction. Le processus de demande est très engageant quant à la détermination du tracé du pipeline, et il comprend la participation du public et un examen technique mené par un comité consultatif gouvernemental.

Durant la construction, des techniques sont appliquées dans le but de garantir l'atténuation des répercussions possibles du pipeline. Après la construction, des essais d'intégrité sont réalisés et des contrôles environnementaux sont mis en place. Une fois ces étapes achevées, la compagnie peut faire une demande de permis d'exploitation.

Le règlement provincial exige que le pipeline, son matériel et ses instruments soient vérifiés périodiquement. Les manuels de sécurité des compagnies doivent aussi contenir des renseignements à jour sur les plans d’intervention d’urgence, le confinement du produit déversé et la prévention des incendies.

Des inspecteurs pétroliers de la province inspectent les terminaux des pipelines au Manitoba.

La Régie dispose de diverses mesures exécutoires pour s’assurer de la conformité, notamment elle peut ordonner la fermeture d’une installation et imposer des sanctions pécuniaires.

État de préparation et mesures d’intervention

Le Manitoba exige que toutes les compagnies signalent tous les incidents graves à la Régie dans les 12 heures suivant l’incident. Il peut s’agir d’un déversement de liquide supérieur à 0,5 mètre cube, de tout déversement sur un terrain à l’extérieur de la concession de la compagnie, d’un incendie ou d’une explosion.

Tous les titulaires de permis d’exploitation d’un pipeline doivent tenir à jour un programme de sécurité et d’intervention d’urgence. Il s’agit de prévenir les incidents et de disposer de plans efficaces en cas d’urgence. Toutes les compagnies doivent aussi être membres de la coopérative d’intervention en cas de déversements du Manitoba.

En cas d’incident, les compagnies sont tenues par règlement de nettoyer complètement le site et de le remettre dans son état original. La Régie inspecte les lieux et ordonne à la compagnie de prendre les mesures appropriées. Dans tous les cas, un rapport sur le déversement doit être dressé, et il se peut que d’autres mesures soient exigées selon l’ampleur de l’incident. Dans des cas exceptionnels, la Régie peut se charger de l’intervention nécessaire.

Responsabilité et indemnisation

Le Manitoba tient les titulaires de permis d’exploitation de pipelines juridiquement responsables de leurs lignes de transmission tout au long de leur durée de vie et après leur abandon. Les compagnies sont responsables des coûts liés aux dommages à l’environnement, et les propriétaires sont indemnisés durant l’installation d’un pipeline et en cas de rejets non intentionnels. Les compagnies sont aussi responsables des gestes posés par des entrepreneurs tiers.

La Régie détient un fonds d’abandon qui peut servir de filet de sécurité financière au cas où une compagnie ne peut pas payer les coûts d’un incident.

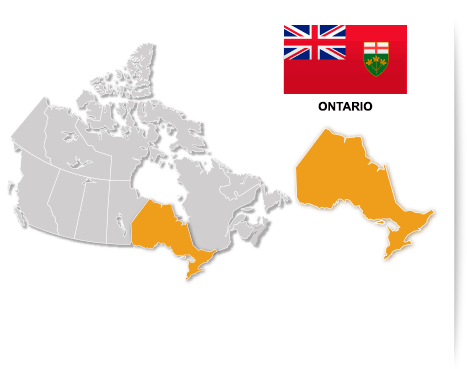

Ontario

114 000 km de pipelines provinciaux de transmission et de distribution de gaz naturel

100% de pétrole brut acheminé par pipeline (2015)

216 millions de barils/année - consommation de pétrole (2015)

920 milliards de pieds cubes/année - consommation de gaz naturel (2015)

Organisme provincial de réglementation des pipelines

Commission de l’énergie de l’Ontario

La Commission de l’énergie de l’Ontario (la Commission) surveille les secteurs de l’électricité et du gaz naturel de la province en appliquant une réglementation efficace, juste et transparente et en respectant les objectifs établis dans le cadre législatif qui la gouverne.

La Commission a la responsabilité de réglementer le réseau de pipelines entièrement situé dans la province. Ainsi, l’autorité réglementaire de la Commission se penche essentiellement sur le réseau provincial de distribution de gaz naturel. Les principaux pipelines interprovinciaux pour le gaz naturel (p. ex., le réseau principal de TransCanada), le pétrole brut (p. ex. la canalisation 9 d’Enbridge) et les produits pétroliers (p. ex., le pipeline TransNorthern) sont tous régis par la Régie de l’énergie du Canada (antérieurement l’Office national de l’énergie).

Prévention

La Commission s’assure que les exploitants de pipelines se conforment au document sur l’adoption du code de sécurité des réseaux de pipelines gaziers et pétroliers, lequel contient toutes les normes publiées par l’Association canadienne de normalisation qui s’appliquent à l’Ontario.

L’approbation par la Commission de la construction de nouveaux pipelines est conditionnelle au respect de toutes les exigences réglementaires applicables soient respectées, notamment concernant la conception, l’exploitation, l’entretien, la sécurité et l’intégrité, en fonction du mandat de la Technical Standards and Safety Authority (TSSA) de l’Ontario.

Les exploitants de pipelines en Ontario doivent disposer d’un programme de gestion de l’intégrité des pipelines de sorte que ces compagnies disposent de mesures de contrôle nécessaires pour atténuer les risques en matière de sécurité. Il s’agit, entre autres, de l’inspection des raccords de pipelines, des cahiers de bord des pipelines, des manuels de fonctionnement et de la documentation nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre le programme de gestion de l’intégrité.

La TSSA procède à la vérification des pipelines de distribution du pétrole et des pipelines de transmission et de distribution du gaz naturel tous les cinq ans environ.

L’organisme de réglementation dispose de divers moyens pour faire appliquer la Loi sur la protection de l'environnement (la Loi), notamment la suspension ou le retrait du permis ainsi que des poursuites judiciaires.

État de préparation et mesures d’intervention

L’Ontario exige des exploitants de pipelines qu’ils avisent le Centre d’intervention du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs en cas de déversement ainsi que les municipalités touchées par le déversement, à moins que l’incident ne réponde à un ensemble de critères (p. ex, s’il s’agit d’un déversement de moins de 100 litres dans un secteur restreint au public ou de moins de 25 litres dans un secteur accessible au public, et que le produit n’entre pas en contact ou n’est pas susceptible d’entrer en contact avec un cours d’eau).

Tous les exploitants de pipelines doivent disposer de programmes de planification et d’intervention d’urgence. Les compagnies doivent élaborer et mettre en œuvre des plans visant à prévenir ou à réduire le risque lié à toute répercussion nuisible attribuable à un déversement de polluants et se charger de l’assainissement, le cas échéant. Les exigences réglementaires sont plus strictes pour les segments de pipelines situés dans des régions sujettes à de graves conséquences.

La TSSA enquête sur les incidents en Ontario, comme l’exige le règlement (p. ex., en cas de décès, blessures, incendie, explosion ou dommages importants), et publie un rapport de suivi. Les exploitants sont tenus de nettoyer et d’assainir le lieu; le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs vérifie que cela a été fait de manière acceptable.

Responsabilité et indemnisation

L’Ontario tient les compagnies exclusivement responsables des risques économiques et environnementaux, y compris l’assainissement.

Les compagnies de pipelines doivent fournir une preuve qu’elles possèdent des garanties financières qui leur permettent d’intervenir en cas de fuites ou de déversements, conformément à la Loi.

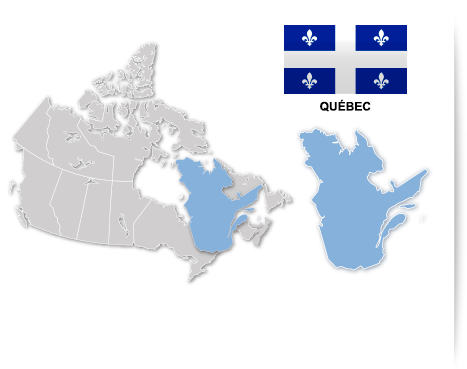

Québec

10 compagnies exploitant des pipelines au Québec

12,521 km de pipelines de transport et de distribution provinciaux

137 millions de barils - consommation de pétrole brut (2013)

271,8 milliards de pieds cubes - consommation de gaz naturel (2013)

$6,9 milliards de dollars - valeur des importations de pétrole brut (2015)

Organismes provinciaux de réglementation des pipelines

Plusieurs institutions, organismes et ministères se partagent les responsabilités en matière de réglementation des pipelines au Québec. Ces organismes sont notamment :

Régie de l’énergie du Québec

Régie du bâtiment du Québec

Ministère de la Sécurité publique

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Ministère de la Justice

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Société de l’assurance automobile du Québec

Commission de la santé et de la sécurité du travail

Commission de protection du territoire agricole du Québec

Sûreté du Québec

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement

Info Excavation

Prévention

Les entreprises qui exploitent des pipelines au Québec doivent se conformer aux normes de conception technique, de construction et de fonctionnement des différents organismes de normalisation reconnus, y compris l’Association canadienne de normalisation, l’American Petroleum Institute, l’American Society of Mechanical Engineers, l’American Society for Testing and Materials, Underwriters Laboratories of Canada et le Conseil national de recherches du Canada. L’obligation de se conformer à ces normes est généralement stipulée dans les lois et règlements. L’impact des pipelines sur l’environnement peut également être soumis à une évaluation et à des procédures d’examen prévues par la Loi sur la qualité de l’environnement.

Les programmes d’entretien et de détection des fuites des gazoducs doivent également être soumis à la Régie du bâtiment du Québec, et un rapport sur les résultats du programme de détection des fuites et sur les mesures prises pour remédier aux problèmes doit être déposé à la fin de la même année.

Les fonctionnaires autorisés à relever l’existence d’infractions à la Loi sur la qualité de l’environnement ou à ses règlements sont notamment les inspecteurs ou les vérificateurs du centre de surveillance de l’environnement, les agents de protection de la faune, les contrôleurs routiers et les policiers provinciaux.

Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques publie plusieurs registres, y compris :

- le registre des interventions d’Urgence-Environnement;

- le registre des déclarations de culpabilité en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnementet de ses règlements;

- le registre des sanctions administratives pécuniaires.

Les peines maximales pour les infractions à Loi sur la qualité de l’environnement (une amende de 1 000 000 $ et/ou 18 mois d’emprisonnement pour un individu ou une amende 6 000 000 $ pour une entreprise) s’appliquent dans les cas où le préjudice ou le dommage pour la santé humaine ou l’environnement causé par l’infraction est suffisamment grave.

Mesures de préparation et d’intervention

La Loi sur la sécurité civile prévoit une déclaration obligatoire à la municipalité locale où se déroulent les activités qui génèrent des risques, y compris les activités associées aux pipelines. Les procédures de surveillance, d’alerte des autorités ou toute autre mesure de sécurité jugée nécessaire doivent être observées par l’entreprise.

Le Règlement adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement stipule que toute personne qui rejette accidentellement une matière dangereuse dans l’environnement doit arrêter immédiatement le déversement, en informer le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, récupérer les matières dangereuses et enlever toute matière contaminée qui n’est pas nettoyée ou traitée sur place. Elle peut également être tenue de soumettre un plan de réhabilitation du site contaminé aux fins d’approbation.

Le gouvernement provincial fournit une réponse 24 heures par jour, 7 jours par semaine, à l’échelle de la province, par l’entremise d’Urgence-Environnement pour s'assurer que tout est fait pour minimiser l’impact des urgences environnementales. Urgence-Environnement agit normalement comme conseiller technique auprès des municipalités du Québec qui sont responsables des interventions d'urgence.

Urgence-Environnement dispose de l'équipement spécialisé nécessaire pour répondre à la majorité des situations d'urgence qui lui sont rapportées, y compris le matériel fréquemment utilisé dans ses bureaux régionaux, ainsi que ses trois laboratoires mobiles qui peuvent être immédiatement dépêchés sur les lieux d'une catastrophe majeure.

Dans le cas d'une urgence environnementale majeure, l’Organisation de la sécurité civile du Québec est responsable de la coordination de l’intervention.

Quant aux sociétés pipelinières du Québec, elles effectuent régulièrement des exercices d'intervention d'urgence dans le domaine, sur une base volontaire. Ces exercices prévoient normalement le déploiement d'équipement d'urgence et la participation des intervenants de première ligne. Les ministères et organismes gouvernementaux sont susceptibles d'être appelés sur les lieux en tant qu'observateurs.

Responsabilité et indemnisation

Le Code civil du Québec prévoit des dispositions relativement à la responsabilité civile illimitée et à l’obligation d’honorer les engagements contractuels.

Ainsi, les contrats de gré à gré pour le transport d'hydrocarbures et les services d’entreposage ou de distribution exigent habituellement une assurance responsabilité civile générale qui couvre les lésions corporelles, les dommages à la propriété, la responsabilité contractuelle, la responsabilité civile. Ces contrats exigent en outre une assurance responsabilité délivrée par des assureurs reconnus contre toute atteinte à l’environnement.

Depuis le 31 mars 2007, les états financiers consolidés du gouvernement du Québec ont inclus une responsabilité environnementale dans les coûts de réhabilitation des sites contaminés. Au 31 mars 2013, cette responsabilité a été estimée à 3,2 milliards de dollars.

Nouveau-Brunswick

7 compagnies pipelinières réglementées

1 395 km de pipelines provinciaux

15,9 km de pipelines provinciaux de pétrole brut

109,5 millions de barils/année de pétrole brut transporté par la raffinerie Irving (approximativement)

6,3 milliards de pieds cubes/année de gaz naturel transporté par Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick (2014)

Organisme provincial de réglementation des pipelines

Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick (la Commission) est une société d’État indépendante, créée par l’Assemblée législative et chargée de réglementer l’électricité, le gaz naturel, les pipelines et l’industrie du transport routier ainsi que d’établir les prix maximums de l’essence dans la province.

Prévention

La Commission fait la promotion de la sécurité et s’assure que, lorsque des compagnies relevant de sa juridiction conçoivent, construisent et exploitent des pipelines ou cessent leurs activités, celles-ci veillent à la sécurité de leurs employés et de la population ainsi qu’à la protection des biens et de l’environnement. Les compagnies de pipelines doivent se conformer à la Loi sur les pipelines (PDF, 192 Ko), au Règlement et aux normes de l’Association canadienne de normalisation qui s’appliquent. Des notes d'orientation sont fournies aux compagnies dans le but de les aider à mieux comprendre ces exigences réglementaires.

Le type, la fréquence et le lieu des vérifications de l’intégrité des pipelines varient selon le produit transporté, l’âge du pipeline et les problèmes repérés lors des vérifications précédentes. Les compagnies doivent décrire clairement dans leur manuel d’intégrité des pipelines les vérifications propres à chaque pipeline qu’elles possèdent. La Commission procède à l’inspection et à la vérification des dossiers des compagnies et des pipelines et installations connexes pour s’assurer de leur conformité au règlement et aux plans de gestion de l’intégrité.

La Commission détient des pouvoirs de supervision sur les compagnies réglementées. Elle peut faire enquête sur n’importe quelle question et émettre des ordonnances lorsqu’il semble y avoir non-conformité ou lorsqu’elle juge qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

État de préparation et mesures d’intervention

Les compagnies de pipelines au Nouveau-Brunswick doivent disposer d’un programme détaillé de gestion des urgences, axé principalement sur la protection de la vie, des biens et de l’environnement.

Les compagnies doivent aussi posséder un manuel des procédures d’urgence, qui doit être soumis à la Commission. Ce manuel doit comprendre, entre autres :

- une liste ou une carte des régions vulnérables aux effets néfastes sur l’environnement, qui pourraient demander une attention particulière lors d’une urgence;

- une description du type et des endroits où sont rangés les vêtements et le matériel d’urgence;

- une description du programme de formation en intervention d’urgence;

- l’identification du personnel qui doit être affecté en cas d’incident.

Les compagnies doivent mener des exercices pour vérifier leur capacité d’intervention en cas d’incident. La Commission participe à la plupart des formations offertes par les compagnies de pipelines. Les compagnies doivent en outre être membres de coopératives d’intervention en cas de déversements propres à leur région, lorsque celles-ci existent.

La Commission doit être informée immédiatement de tout incident, quelle qu’en soit l’ampleur, et un rapport détaillé doit lui être soumis dans les 48 heures. Les normes relatives aux mesures d’intervention varient selon l’endroit et le type de pipelines. Elles sont énoncées dans le manuel des procédures d’urgence.

Les premiers intervenants, comme les pompiers et les policiers, supervisent les incidents les plus graves, et la Commission s’assure que les preuves liées aux pipelines sont en sécurité et peuvent être utilisées par les premiers intervenants, au besoin. La Commission peut mener ses propres enquêtes et peut émettre des ordonnances, au besoin.

Responsabilité et indemnisation

Selon la Loi sur les pipelines (PDF, 192 Ko), la Commission ne peut délivrer de permis de construction ou de licence d’exploitation d’un pipeline à moins que le demandeur ne souscrive une police d’assurance émise par une compagnie d’assurance autorisée à exercer dans la province et que cette police représente un montant que la Commission approuve. Une assurance responsabilité légale générale en matière de pollution est habituellement requise.

La Loi sur les pipelines ne mentionne pas si les compagnies sont responsables des coûts liés aux pipelines abandonnés. C’est pourquoi la Commission précise lors de l'approbation d’abandon d’un pipeline que cette approbation ne dégage pas le demandeur de ses responsabilités concernant le pipeline abandonné.

Nouvelle-Écosse

2 pipeline companies regulated

120 km of provincial pipelines

0 provincial crude oil pipelines

68.6 billion cubic feet/year of natural gas transported (2015)

Organisme provincial de réglementation des pipelines

Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse

La Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse (la Commission) est un organisme indépendant quasi judiciaire qui a autorité en matière de réglementation et judiciaire sur les pipelines en Nouvelle-Écosse.

Prévention

La Commission exerce un contrôle sur la manière dont les oléoducs et les gazoducs en Nouvelle-Écosse sont construits, vérifiés, entretenus et exploités. Elle réglemente les pipelines conformément à la Loi sur les pipelines, de la Nouvelle-Écosse, à son Règlement ainsi qu'aux normes de l’Association canadienne de normalisation qui s’appliquent. Aucune compagnie ne peut construire ou exploiter un pipeline dans la province sans avoir reçu l’approbation de la Commission.

Tout projet de pipeline d'une longueur de plus de cinq (5) kilomètres et tout gazoduc dont la pression excède 3 450 kilopascals doit être enregistré en vertu de la Loi sur l'environnement de la province. Dans le cadre d'une évaluation environnementale approfondie, tous les éléments d'importance des écosystèmes sont recensés, font l'objet d'une évaluation des risques, et des mesures d'atténuation sont envisagés.

Les projets peuvent aller de l'avant uniquement s'ils prouvent qu'il est possible d'atténuer efficacement tout effet nuisible important sur l'environnement. La compagnie doit fournir des données de référence sur deux saisons de nidification avant d'être autorisée à procéder à la construction du pipeline.

Les compagnies sont tenues d’établir et de mettre en œuvre un programme de gestion de l’intégrité des pipelines, lequel inclut suivi et surveillance, pour la protection du pipeline et du public. Les compagnies dressent des rapports sur la conformité et les données relatives aux déversements une ou deux fois par année; tous les rapports sont publics.

La Commission peut ordonner à une compagnie d’effectuer, à ses frais, les vérifications, l’inspection ou l’évaluation d’un pipeline. La Commission fait l’inspection et la vérification des installations, des manuels des mesures d’urgence, des évaluations des exercices, des programmes de gestion de l’intégrité, des manuels de formation,des plans et des manuels d'interventions en cas d’urgence. La Commission peut aussi émettre des ordonnances et des directives, y compris des amendes pouvant atteindre 100 000 $ et des périodes d’emprisonnement pouvant atteindre deux ans.

État de préparation et mesures d’intervention

Les exploitants de pipelines doivent élaborer et tenir à jour un plan d’urgence, un plan de contingence, un manuel des procédures d’urgence et un programme de formation du personnel d’intervention. Le plan doit comprendre des dispositions sur l’accessibilité et l’entretien du matériel servant aux réparations et aux interventions d’urgence.

Les compagnies doivent aussi mener des exercices pour vérifier leur capacité à intervenir en cas d’incident, la fréquence étant fonction des installations. La Commission participe à ces exercices par l’entremise d’un représentant indépendant.

Aux termes de la Loi sur l’environnement de la Nouvelle-Écosse, la Commission doit être informée dès la découverte d’un incident concernant la construction, l’exploitation, l’entretien, la mise hors service, la réactivation ou la cessation de l’exploitation d’un pipeline. Par incident, on entend notamment le décès d’une personne ou une blessure grave, des répercussions négatives importantes sur l’environnement et un déversement involontaire ou non confiné d’hydrocarbures de plus de 1,5 mètre cube.

La Commission s’assure que des mesures sont prises pour intervenir en cas d’incident relatif à un pipeline, et elle peut accéder aux lieux du déversement et mener les activités qu’elle juge nécessaires pour réparer la fuite ou le bris, pour confiner le déversement et pour prévenir tout déversement ultérieur. La Loi sur l’environnement exige qu’un lieu contaminé soit assaini.

Responsabilité et indemnisation

La Loi sur l’environnement de la Nouvelle-Écosse prévoit le principe du pollueur-payeur. Tout titulaire d’un permis de construction ou d’exploitation d’un pipeline est assujetti à la condition de détenir une assurance suffisante pour lésion corporelle et dommages à la propriété, une assurance responsabilité pour des tiers en cas de pertes subies lors de la construction ou de l’exploitation d’un pipeline, selon les montants déterminés par la Commission.

Les infractions à la Loi sur l'environnement sont passibles d'une amende de 1 000 $ à un million de dollars, ou d'une peine d'emprisonnement jusqu'à concurrence de deux ans, ou les deux. Si la Commission doit prendre en main les mesures d'intervention d'urgence, elle peut décider du responsable à qui il incombera de payer les coûts engagés pour les opérations d'urgence et de l'ampleur de ces coûts.

Une infraction à la Loi sur les pipelines est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 dollars ou d'une peine d'emprisonnement jusqu'à deux ans.

Avertissement :

Nous rappelons aux utilisateurs que la présente publication n’a pas été sanctionnée par le législateur. Elle n’est fournie qu’à titre informatif. La version originale du Règlement devrait être consultée aux fins d’interprétation de la loi.

Détails de la page

- Date de modification :